中尚图动态

新书推荐最后一代传统意义上的牧人,真的远去了

时间:2018-03-20 16:58:17 来源:中尚图

一条鱼不在水中;一块石头不在天空;一朵云彩不在大地;一个佛陀不在天堂。

”远去的牧人,文/楞本才让·二毛

每次路过草原。瞭望无尽头的地平线,清香的野花和蚂蚱,还有头顶上的鹰,都让你满满感受到这样一个别样的国度,草原帝国,大陆主人,万水之源,众山之首。

草场退化,周边沙漠的线条逐渐逼近,这些感觉与自己无关的话题或者事件,现在出现了。春天混浊天空的扬沙,饥饿的羊子晚上开始嚎叫的时候,牧人感到心疼,更直觉地意识到,从前的日子所剩无几……

即将到来的不是世纪的迁徙,而是草原历史上从未发生过的事件——定居。

草原具有可怕的化解能力和吞噬肠胃,几乎所有不用运走或者运不走的东西,都抛在了草原,那些啃干净的羊骨头、牛头,还有动物的死尸,都弃置草原,或暴露阳光下,自然晒化,粉末被强劲的风吹走,或者在低洼的地方掩埋,那些可能滋生的病菌就不会生存,而油脂的动物尸骨恰恰是草原上的肥料,就是一点腥味,也被风吹得远远的,消失在草原蓝色的海子上空……

迷失于草原的事件,可能永远不会发生,因为被规划过的草原有了标识,有了地标性的识别客体。迷失于草原,这听上去浪漫至极的事情不会发生了。有了定位系统,可以测定人与有水、食物地点的距离,来决定自己的方向、行走时间,以及所要耗费的能量。一切都是安全的,除非是连牧人都很少涉足的草原深处。狼已经不可能来吃你了,因为它面临的危险远远超过了你。少了狼,那些混迹于草原的一些家伙就欢喜起来,丑陋的豺、火红的狐狸、狸猫,还有可爱的野兔,它们在天堂般的绿毯上过起自己的日子。牧人一般是不会猎杀它们的,食物已经足够了,虽然草场退化,羊群减少,但各种各样吃的东西越来越多了。

古老的畜牧传统手工艺制作,开始逐一消失,幸运的是,它们尚能变成一些劣质的工艺品、装饰品。老人垂暮,匠人改行,孩子在内地上大学,女儿先是在城镇打工,勇敢地开始养活自己,然后成家,带着丈夫和孩子回来数日,重新回到他们城镇上的小窝。无垠的草原夜晚少了婴儿的啼哭和女人的喘息,如同死了一半。从来没有过这样僵硬无情的草原之夜……

许多夜晚,手工活也慢慢停下来,一停,就很难再捡起来。工具散失,一时半会儿找不到,手也生了。最重要的是,这些手工的东西,已经用不上了。没有意义再做了。大量的、便宜的、耐用的东西纷纷涌现。

这是畜牧文明的挽歌,这是一个沉醉在创造美、歌颂美、欣赏美、追求美的民族致命的洪灾,只是,认识到的人还不多,惋惜、叹息、失意的人不少,但是,真正从某个角度或者高度,呐喊、呼吁、发火的人寥寥无几。

热闹的定居点上,人们开始选一些花被子。曾经厚重的羊毛被子被放在柴火房里,不久,就被扔了,见不到阳光,不着体肤、不翻晒的皮袄是会发臭的…

于是,许多博物馆相继诞生,意义非凡。建造类似这样的博物馆非常艰辛,人们总以为无非是收集一些不用了的旧东西,很难找到的老古董、爷爷辈的、奶奶们出嫁时的辫套、变了形的靴子、一两块叫不上名字的兽皮……

其实,说是“博物馆”并不到位,不刺激,不带劲,应该称之为“纪念堂”为宜,更多的是一种祭奠的心理促成许多人的热心和激情。有些人拿出金丝野牦牛化石一样的头骨捐给某牦牛博物馆,此博物馆更应叫“牦牛文化馆”——牦牛还未灭绝,牛粪还散着热气,远未到“博物”的地步。

帐篷进入博物馆,夜里的一点光亮熄灭了。篝火的灰烬、温度慢慢退去,火塘边的神话童年提前结束。帐篷里发生的“情事”已不再可能。从前,帐篷间虽相隔很远,但一声哨响,乡亲就会策马赶来。不管是路过的猛兽,还是陌生人的气味,在遥远的地方就能嗅得到。藏地的草原没有蒙古高原上那样欣欣绵长,淹过羊背,而是最典型的高山草甸,几乎每株草都带有弹性,微微弯曲贴着地面。就是这样的肤浅,你眯着眼睛,似睡非睡之间,会被牦牛粗壮的呼吸喷醒,还有一溜溜黏糊糊的口液,这时,牦牛已经能舔到你的脸了,睁着圆鼓鼓的牛眼睛——这么一个庞然大物靠近,你为啥一点动静都没有听到呢?这就是草原的诡异,轻抚的草浪糅合了一切,包括草原上几次战役的血腥味、哀号声,都消失了。虽然科学已经证明,所有声音都在一个位置上,只要生成,永不消失。

草浪珍藏着一切。

从帐篷搬进定居点,一排排缺少最基本的美感和便利的水泥房子里,隔壁就是熟稔的叔叔,但中间空心砖的墙无形中形成两个单位,两户人家,不同的生活、休息方式开始互相干扰起来。

藏獒就更加有了自己的传奇——它变成了宠物,开始脱毛,受用,为适应新生活、新环境竟开始摇起尾巴。至于那些凶猛的,不担心,有青海人焊接的铁笼,结实地等待它们的怒吼和咆哮。

牧女是最美的,可现在会变成定居点上善于算计、斤斤计较的小商店主,廉价的防晒油让皮肤开始粗糙起来,从前的“红耳团”“高原红”真的成了一个记忆的符号、前世的胎记。

草原和大地的关系发生裂变,和公路、铁路的纠缠,来自于交通工具本身。交通工具改变了草原的习性和牧人的脾性,也改变了河流的方向和牧场的肥瘦。马蹄—牛背—羊肋条、马鞭—牛粪—羊毛、马鞍—牛驮—羊尾,这些特征之间的关联正在消失。汽车、摩托车在草地上压出的车辙,来年都清晰可见。

难道你不让牧区有汽车?这样弱智的问题是不屑回应的。草原上的我们太过放任,因为她的沉默、她的逆来顺受、她吓人的消化能力和健忘。可是,在她薄薄几厘米下的沙砾、裸石、石灰岩渣,有几个人安静深刻地蹲在旁边,会不会具有危机意识地想象一下?表皮一旦被揭起来,自然修复那个沙眼或瘢痕,需要六百多年的时间。你绝对不用担心放个屁会影响草原的空气,但是,你一定要留心脚下踩下去的那个坑!

网围栏绝对是一个伟大的发明。它其实是非常遭人愤怒的一个物件。试想,架设网围栏的地方都是一些什么样的地方?要么是见不得人的,要么是不让人见的,再就是明目张胆的陷阱和公开的阴谋。

这样一个带着愚蠢手工的发明和处处弊端的东西,突然有一天出现在一望无际的草原上,告诉生活了几千年的人们说:科学放牧,科学地休养生息,科学地吃草,科学地喝水,科学地发情,科学地交媾,科学地睡觉……

夜晚,草原像个集中营,会引发人的突围情绪,极容易患上“悲壮欲”。

白天,晃眼的阳光下,感觉看守在睡觉打盹,想去夺过来一把剪刀。

当千辛万苦的游客一路亢奋着到达草原,在山峰下、草原上发出“耶”的一声的同时,举起的那个和自己没半毛钱关系的V字手,网围栏就是他们身后的帮凶,是他们粗略的旅游文化的一部分垃圾镜头,是钉在耻辱架上的民众低俗文化的证据。

从每个角度看过去,草原都像一个正在被布置的战场,但执行者显然缺乏审美,于是,草原变得狰狞起来,陌生起来。许多困在网围栏上、缠在铁丝上的羔羊成了狼和豺狗的食物,意外的是,这次它们不用花那么大的力气去追撵,厮杀,当野兽窃喜的时候就是它们野性本能丧失的开始。

天在看,是真的。

最让人紧张的是,最后一代传统意义上的牧人,真的远去了……

农区的老人们蜷缩在屋檐下、坝子根、树荫下,或者炕头,而牧区的老人则完全暴露在阳光下。炙热的白天,帐篷里虽然清凉,但帐篷周边有许多要做的活儿:剪完的羊毛要打捆,背到河边去洗;曲啦(牦牛奶做的奶酪)刚刚晾干了一半;要把牛粪饼垒起来过冬;拴狗的绳子有些旧了,需要换一根更结实的;毛毡快要织完了……

在老人和壮年的劳动中,年轻一代大多在搭建旅游帐房,在镇子边上倒卖虫草,还有的在谈承包水渠挖土方的事,也有人计划着去更远的地方走走,那里有弟弟妹妹在上学……

他们再也回不去草原了。他们懵懵懂懂的,有些悲伤的感觉,有些莫名的惆怅。有时候,他们会久久望着草原,草原太大了,而草原之外的世界更大,而且更精彩,更有味道。

草原逐步迎来了老人的黄昏。

孙子们再回来的时候,老人的牙齿基本上掉光了。孩子们会带着相机和观光客、同学回来,“家乡的景色真美啊!”只要是赞美,谁的口气都是一样的。

许多人开始做田野调查,纷纷确定自己的研究方向;许多人写诗、写歌、拍电影,拍最难拍的纪录片;草原上的夏季,各种疯狂的节日一夜之间冒了出来:什么花节、什么草地音乐节、什么朝圣节、什么风情节……太多了。

节日一旦结束,空旷的草地上,只要站一会儿,就想哭。

有人曾对茹毛饮血的藏人“谈肉色变”,但今天,不知为什么忽然喜欢上了牦牛肉火锅、牦牛肉干、牦牛肉酱,牦牛尾巴也被尊为“拂尘”,牦牛头骨可以辟邪,牦牛角做的梳子可以去屑生发。可怜的牦牛还来不及长大,就完成了自己此生的“肉供养”。机械化的牦牛产业已经到来,“牦牛崇拜”的时代拉开帷幕。

远去的牧人啊,快快回家。

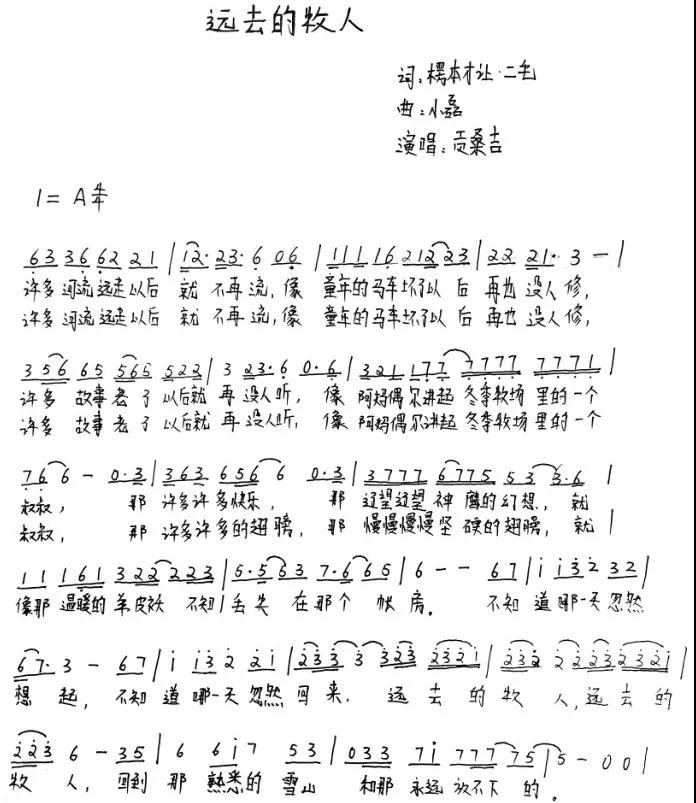

附上这篇短文的“药引子”,那首《远去的牧人》的简谱,这位被称为贡桑吉的女孩,妈妈起的名字叫更藏吉,一个世代在祁连山下繁衍的牧人的后代,深情地演绎了这首歌……

关于本书《阿尼玛卿的碎羽》

时光是普遍而均匀地存在,充满在我们所认识到的所有生命和非生命的轮回中。对于藏人来说,时光的流逝似乎比其他地域和其他种族要缓慢得多。由这片土地孕育而生的文字,也传承着罕世的本真与才情,执着但不沉迷,愉悦而又羞涩,字句间饱含着对生命的敬畏与深情。

关于作者 楞本才让·二毛

藏族,1966 年秋出生。安多拉卜楞镇人。又名刘学平,冷本才让。学历高中。走过一些路;在许多地方生活过;做过几个工作;写过一些书;做过几张唱片;还有一些歌、影视作品,手工典藏等;获过一些奖。

>>中尚图动态